О Трампе и антиглобализме

Просто наваждение какое-то: умные, вроде, люди, а так легко поддаются иллюзиям. Читаю политическую аналитику и удивляюсь тому, как много уважаемых её авторов приписывают новому американскому президенту желание развалить «глобалистский проект», символом которого (кстати, совсем неоправданно, но это другой разговор) стал клуб понтовых конференций WEF и его эпатажный менеджер Клаус Шваб. Дескать, Трамп последовательно уничтожает глобалистские институты, вы же видите? Перестал финансировать ВОЗ, ввёл санкции против Международного Уголовного Суда, периодически рявкает на ООН, спорит с ЕС, НАТО, и так далее. И поэтому многие думающие люди, которым противны попытки превратить наш мир в цифровой концлагерь, увидели в Дедушке Дональде спасителя от глобального проекта тотального контроля. Берусь обосновать, что их надежды в отношении новой политики Трампа в этой части совершенно неоправданны. Есть один тест, одна лакмусовая бумажка, которая показывает, что новое американское руководство совсем не горит желанием менять вектор развития человечества с цифрового тоталитаризма на что-то менее людоедское. Более того, оно есть плоть от плоти и кровь от крови той самой системы, которая всех к этому концлагерю небезуспешно ведёт.

TLDR: в этой заметке я говорю о том, что Трамп совсем не намерен разваливать самый, на мой взгляд, ключевой проект глобалистов – систему институтов и правил, отдавшую за последние 20 лет банкирам и силовой бюрократии полный контроль над финансами бизнеса и граждан, а вместе с этим – и их жизнью. Вот выдернет он американскую долю финансирования из-под FATF и отменит Patriot Act – поверю. А до этого – трёп это всё, на публику.

Для того, чтобы тезис мой было комфортнее обсудить и оценить, необходим экскурс в историю. Ну ничего, у меня читатели вдумчивые и терпеливые.

История о том, как все деньги перетекли в банки

Мировая банковская система ведёт свой генезис ещё со времён царств Месопотамии, где появились хранилища, в которых состоятельные горожане могли держать свои ценности. Первый банк в Европе появился в 1157 году в Венеции, потом стали открываться аналогичные в других местах, но все эти институты функционировали на средства учредителей (богатейших торговых семей) и не привлекали вклады. Эти банки финансировали торговцев и иногда ссужали деньги правящим семьям Европы. Первый банк для обычных вкладчиков появился в 1810 году в Шотландии, но массовым феноменом такой вид банкинга (когда банк балансирует вклады и кредиты и не зависит от вливаний учредителей, кроме начального капитала) стал только в 20 веке.

По мере того, как во второй половине 20 века развивались электронные коммуникации, и пользоваться безналичными расчётами становилось всё удобнее, значительный процент людей и бизнесов перевели свои наличные активы в банки. Система Visa появилась в 1958 году, Mastercard – в 1966. На конец 2023 года в мире выпущено более 17 миллиардов карточек. В 2011 году банковские счета были у 51% взрослого населения мира, в 2021 – уже у 76%. Самые высокие цифры сейчас в США – там банковский счет есть у 96% семей (2023).

Итак, зафиксируем первую веху. К началу нового тысячелетия значительный объём расчётов и накоплений перетёк в банки. Банковские счета в развитом мире есть если не у всех, то уж точно у подавляющего процента населения. И это абсолютно естественный процесс, подталкиваемый бумом экономики потребления и развитием электронных технологий.

Краткая история глобального финансового контроля

В отличие от развития банкинга, которое представляет собой относительно стихийный процесс, подталкиваемый рыночными силами, принятие законов — это всегда продукт воли правящих элит (проводящих её через «демократические» [sic] институты). Законы на естественный процесс не спишешь, за ними нужно видеть только конкретные интересы конкретных людей или групп.

С 1970-х годов, а наиболее интенсивно – с середины 1990-х, сначала в США, а потом и по всему миру стали приниматься законы, по которым на банки была возложена обязанность контролировать своих клиентов. В США это началось с принятием в 1970 году Bank Secrecy Act; потом Money Laundering Control Act в 1986 году сделал «отмывание денег» федеральным составом преступления; затем Money Laundering Suppression Act (1994) и Money Laundering And Financial Crimes Strategy Act (1998) последовательно усилили полномочия федерального органа по финансовому контролю (FINCEN). В нашей милой Швейцарии первый закон об «отмывании» приняли в 1996 году. В Великобритании это случилось почти на 10 лет раньше – The Criminal Justice Act (1988). В Германии – в середине девяностых, и так далее.

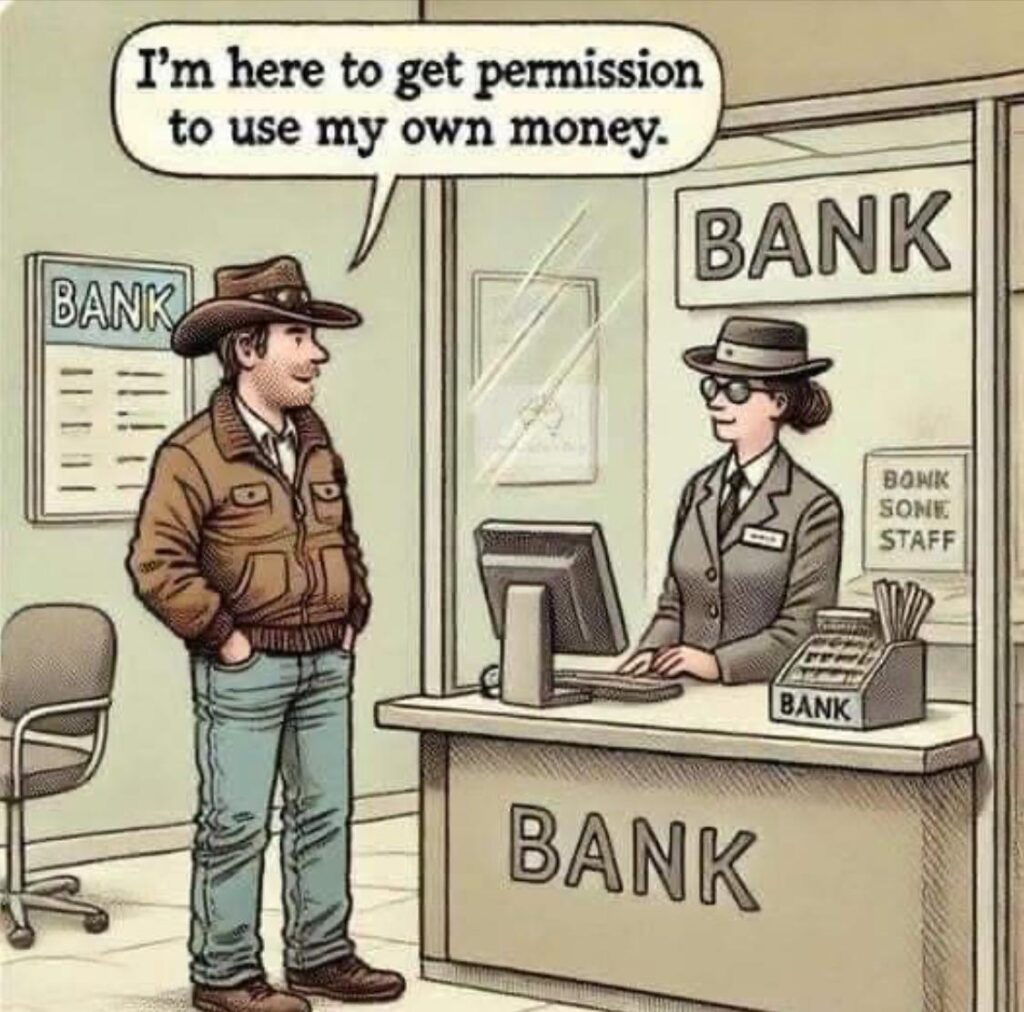

В 1989 году на саммите Большой Семёрки была создана межправительственная рабочая группа по «борьбе с отмыванием денег», известная как FATF; уже в 1990-м она обнародовала свои печально известные «40 Рекомендаций». Среди них: банки должны следить за клиентами и сообщать госоргану о «подозрительных операциях»; если операция, по их мнению, связана с отмыванием, её надо отклонить, а счёт закрыть. В последующих версиях «Рекомендаций» всё больше и больше кристаллизовалась основная формула новых банковских полномочий – если операция не нравится, её можно не проводить, то есть фактически лишить клиента возможности распоряжаться деньгами без суда и следствия на неопределённое время.

Примечательно, что у этих мер сначала было антинаркотическое обоснование. Почитайте первую редакцию «40 рекомендаций» – там сплошь про борьбу с наркоторговлей и Венскую конвенцию о наркотиках. Уже тогда было очевидно, что это обоснование – фальшь: силовые органы любой страны поимённо знают всех своих оптовых драгдилеров, и если будет такая необходимость, могут прекратить импорт и дистрибуцию всей дури за полгода. Банковские счета тут ни при чём.

С точки зрения классической конституционной юриспруденции, эта придуманная в недрах бюрократического Голема конструкция абсурдна и нелегитимна. Она вводит наказание (фактическое лишение имущества) без приговора суда, а, зачастую, и без постановления следствия, давая банку полномочия органа наказания. Да и вообще создаёт фактическую ответственность без необходимости доказывать умысел и даже событие преступления. Что мешало оставить добрую старую ответственность за содействие в совершении преступления путём сокрытия его следов и украденного? А то, что создавался вовсе не инструмент борьбы с преступлениями. Я об этом в своей книжке «Антиоффшор» двадцать два года назад писал, до сих пор не утратило актуальность.

Одним из столпов «борьбы с отмыванием» с самого начала стало активное противодействие наличным расчётам. Естественное право каждого человека и бизнеса вести финансовые дела и коммерцию так, как им удобно, было попрано запретительными правилами. Теперь уже ушло в историю, что до относительно недавнего времени люди пользовались наличными деньгами наравне с чеками и банковскими переводами; основная часть состояния у многих хранилась в банкнотах, и в этом не было ничего странного и тем более подозрительного. Я помню, как в 90-е годы снимал в Женеве со счетов для особо важных клиентов сотни тысяч долларов (они отправлялись с жёнами на шоппинг), и банк выдавал свежие пачки купюр, не задав ни единого вопроса.

Потом наступил 2001 год. Действительно ли три Башни упали от того, что в две из них врезались Боинги, управляемые саудовскими недотёпами, едва ли умевшими пилотировать легкомоторный самолёт Cessna, или там произошло что-то ещё, для нашего экскурса совершенно не важно. Важно то, что после этого события в США, а потом, как по команде и во всём мире, теперь уже под лозунгами борьбы с «терроризмом», завершился начатый в 1970-х годах Невидимый Финансовый Переворот. За последние 25 лет окончательно оформилась система, при которой: (1) операции с крупными суммами наличных почти невозможны, но в то же время (2) ваши деньги в банке – не ваши деньги, так как банк имеет 100% законное право их вам не отдать и не перечислить куда требуется, ссылаясь на «подозрения», а то и просто на «риск-политику». Драматический писатель бы написал: «Крышка захлопнулась».

Итого, суммирую, к чему пришло. Вы не можете вести личные финансовые дела и коммерцию, не держа деньги в банках. И одновременно – как только ваши деньги оказываются в банке, они в полной власти банкира. Во всём мире десятки, если не сотни миллиардов долларов фактически заморожены из-за отказа банка совершать с ними операции, а остальные владельцы счетов просто сидят под этим Дамокловым мечом и боятся.

Бороться с настоящей преступностью никто и не собирался

Забавно (с печальным оттенком, конечно), что меры по «борьбе с отмыванием» никак не снижают общий уровень финансовых и прочих преступлений. Директор Европола Rob Wainwright в 2018 году публично подтвердил, что настоящие преступники проводят свои платежи через финансовую систему «с 99% успехом»; при этом мероприятия по контролю стоят около 20 миллиардов евро в год. Ему вторит исследователь Ronald F. Pol в авторитетном журнале Journal of Financial Crime: режим борьбы с отмыванием «практически полностью неэффективен в борьбе с незаконными финансами и серьёзными преступлениями».

Для меня это неудивительно, поскольку изначально было очевидно, что эту систему создавали не для борьбы с преступностью. В её истинном замысле она нужна для нескольких целей, и ни одна из них не предполагает уменьшение уровня реальных преступлений.

Во-первых, любой государственный управляющий аппарат – Голем, который работает на усиление собственной значимости и контроля всего на свете. И на сбор налогов, разумеется, иначе на какие средства ему расти и увеличиваться. А меры по глобальному финансовому контролю косвенно помогают собирать больше налогов. Элиты хорошо понимают, что своих псов надо кормить, да и сами не прочь откусить кусок от бюджета (что показали недавние расследования DOGE в США), поэтому любые способы заставить людей и корпорации платить больше только приветствуются.

Во-вторых, AML-меры содействуют полному захвату финансового сектора классом «финансовых китов». Крупные игроки финансового бизнеса могут нести бремя расходов на AML и бремя регуляторных рисков, связанных со случайным или намеренным неисполнением этих норм, меньшие игроки – нет. Современные малые игроки на финансовом рынке понимают, что ходят по минному полю, и любую долгосрочную стратегию развития их бизнеса могут за один день уничтожить силовики и регуляторы, ссылаясь на «антиотмывочные» нарушения.

Ну и, вообще-то, главная цель мировой системы AML – тотальный цифровой контроль жизни людей и принадлежащих им бизнесов. Это медленно развивающийся вектор, но вполне реальный, и за последние 20 лет приведший уже к абсолютно тектоническим изменениям в жизни населения Земли. Деньги в 1990-х годах ещё были вашими деньгами, а сегодня вы ими можете пользоваться с согласия банка. Это уже не собственность, а пользование под условием.

О наивности ожиданий

Очевидно, что многое из того, что делает сейчас Трамп, ударяет по отдельным глобальным институтам. У Трампа свой проект, и он на своём уровне с переменным успехом воюет за то, чтобы определённые нюансы американской и мировой политики сложились так, а не иначе. Однако, нынешние баталии с выбранными им как объекты атаки институтами очень напоминают мне шторм в глубоком океане. На поверхности – девятый вал волн, а на глубине в несколько сотен метров едва колышется водная масса. Глубинные спонсоры и хозяева всей американской политики – и Республиканской, и Демократической – имеют прямой интерес, чтобы система тотального финансового контроля не уничтожалась, а продолжала развиваться и в итоге заковала всех экономически активных субъектов в цифровые кандалы. Поэтому именно этот аспект «глобалистики» Дональд не трогает.

Напомню, что в июле 2019 года, когда страны-члены FATF голосовали за превращение мандата этой организации в «открытый» (по сути – делайте, что хотите в нужном направлении), президентом США был как раз Дональд Трамп. Не будет он разваливать эту систему и на этот раз. А без развала глобальной системы цифрового финансового порабощения говорить о том, что он как-то всерьёз противостоит глобалистскому проекту, просто несерьёзно.

Валерий Тутыхин

10.04.2025

Написать сообщение автору можно по адресу vt@tiner.ch